近期遇到一个客户跟我讨论,是不是企业所有的员工都是“人才”?他认为不是,在他的心目中,扫地阿姨也能称为人才,他难以接受。在他看来,人才不代表所有员工,人才是公司人力资源中能力和素质较高的劳动者(是所有员工中有能力、有技术和素质较高的那一部分员工)。如果这样,我们的确需要先给“人才”下一个定义,这才引出了今天的标题,时下很多人力资源服务商提出人才管理,Talent Management,很多企业提出人才队伍建设,是不是只针对某一类员工?

我还记得二十年前我从市场营销咨询转行人力资源咨询,有人调侃“人力资源是企业第一资源”的时候说:“如果没有第二和第三,何谈第一?可见人力资源并不是最重要的“。我这些年来的行业实践中,的确发现人力资源在大多数企业中都不是最重要的资源,预算优先流向生产资料原材料,其次是可以分摊折旧的固定资产,然后是市场营销推广,最后才是人力资源管理,几千块的一线员工可以轻松地做入职决策,但几万块的员工那可不容易下决心了,都是员工,怎么有些人这么贵,怎么衡量值不值?很多企业一时间算不好账,所以才会引出前面的定义分歧,如果是完全不同的人,这个比较容易说通。

从“员工”到“人才”也有一些理论科学的脉络,问题源于:“你认为成年人的认知能力是否可以持续提升?”

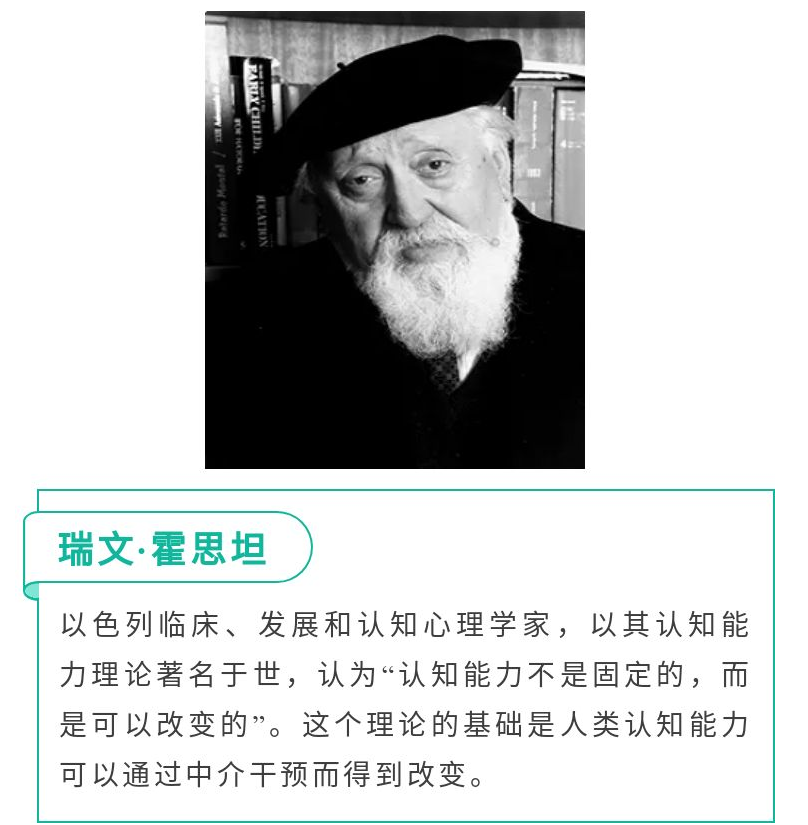

历史上最早研究人类认知科学的是瑞士人让·皮亚杰(Jean Piaget),他的理论几乎奠定了现代认知科学的基础,他就主张,人类发展到一定年龄之后,认知能力将固化,无法得到提升,所以能力开发的重心应该放在儿童及青少年阶段。从这个视角看,就业者是员工。

然而,他的学生认知心理学家霍思坦教授 (Prof. Reuven Feuerstein)则指出人类的能力──不论年龄、背景和智商,都有无限的可塑性。当然,随着脑神经科学的精进,科学家们论证了霍思坦教授的观点,人类的大脑神经元有无限可塑性,这意味着即使是成人,认知能力也可以持续提升。从这个观点看,这些拥有无限潜能的个体统统变成了人才。

从人力部的实际管理操作来看,统称为人才使人力部在兼顾企业文化建设的时候,能够得到更好的协同向心力,所有我们服务过的500强企业,无论国企还是外企,如果提出一个概念,比如核心人才,都会反问一个问题,那些知道自己不是核心人才的员工会怎么想?会不会整体上激励了一部分人,打击了另一部分人?

从业务部门的实际管理来看,带队伍越来越看重激发潜能,也源于一些真实的数据,潜能不再是难以衡量的概念,阿里铁军的带头人俞朝翎曾经说:“作为业务的领导人,一定不要忽略掉人的潜能。这一块是非常大的,如果我们把这块加上的话,通常会增加20%到30%的业绩。”直接叫潜能管理吗?潜能是承载在每个人才身上的,所以叫人才管理。

“人才”一词大行其道,还有一个大环境的变化背景,当整个社会从资源驱动、管理驱动逐步转向创新驱动的时候,当人类社会经历了工业革命、生产力革命、管理革命走向技术革命和创造力革命的时候,人,从雇主眼中的雇员,在某些产业升级变革中逐步发展成为企业可持续发展的核心资源,员工变成了人才。

这么说来,所有的员工都是人才,那么只是把“员工管理”换成了“人才管理”,这有什么意义呢?实际情况是,在企业视角下,并非所有的员工都是人才。

“资源驱动”是第一代创业者非常熟悉的历史,这里的资源包括固定资产,比如煤矿、网络基础设施、地皮、货源等,也包括一些大牛资质与牌照,比如金融行业的各类牌照、工程施工领域的各类牌照,还包括资金资源,市场资源、客户资源,那些越是稀缺的生意要素越符合“资源”的定义,这个世界上目前还没有人提出“空气资源”的概念,那是因为不符合“稀缺性”定义,当人类意识到纯净水源的短缺后,我们在近现代的文献中才首次出现“水资源”这样的字眼。

这是不是一家资源驱动型企业,可以从以下简单的问答做一个判断:

· 核心竞争力来源于什么?

· 主要的客户及营收来源依靠什么?

如果以上两个问题的答案与内部的员工无关或者关联不大,那么说明这家企业还是一家资源驱动型企业,反之,这家企业可能是一家“人才驱动型企业”,也就是伯特咨询的潜在客户了。

我们不认为所有的企业雇员都应该启动人才管理,一家企业,究竟是人才,还是员工,我们看三点:

第一, 是不是创业团队,我们默认所有的创业团队都是人才;创业,依靠的是资源和创始团队的综合能力,前瞻性思考力和风险承担能力带来正确的、符合行业趋势的决策判断结果,勤奋和果敢带来强大的行动力,正确的方向和强大的执行力带来的事业进步的回报。

创始人团队的能力是商业计划书中很重要的待评估内容,这是创业之初我们对人才的放大镜视角。伯特曾经接过一些创业孵化基地的项目,对标李开复的创新工厂,帮助创业者提供企业管理支撑服务,比如人员招聘、财务管理之类的,把这些职能都做成了共享中心,让创业团队在孵化基地中专心打通商业模式。我们的项目中有一个模块就是评估所有的入孵团队成员,是否具备创业团队的能力要求。事实证明,创业者的个性特征与创业项目的成功率关联紧密。从这个角度说,对于创业而言,有些性格和行为特征,承载在人的身上,是创业成功的必要条件。

第二,企业对高级人才的看法;翻看阿里的价值观,有一个微妙的变化,他们以前有一个提法是“平凡人做非凡事“,但这句话现在已经改成了“非凡人做非凡事”。对此,阿里人的解释是,未来的时代真的不是普通人能够去引领的,所以只能让非凡人去引领。要么你变成非凡人,要么引进非凡人,组织要进步,人才文化就要往上迭代。

再看典型的人才驱动型企业脸书Facebook,扎克伯格说:“某个在自己的领域做得极其出色的人比某个做得非常好的人优秀得不是一星半点。他们要优秀100倍。”

这种人才观,跟企业的商业模式驱动力息息相关,在这种人才观下,天价高薪以及内部看似丧失公平性的薪资悬殊都变得理所当然。同时,高级人才不能是空中楼阁啊,平凡人是有机会变成非凡人的,或者说今天的非凡人也曾经是平凡人,因此具备这样人才观的企业,所有的员工都是人才。

第三、 组织的学习氛围;越是依赖软性资源,比如技术能力、服务能力、运营能力、销售能力等能力优势发展壮大的企业,越重视组织学习,大家看到的是华为的研发、阿里的营销、腾讯的产品,不能忽视的是这些企业在这些能力背后的投资,大量的学习经费投入。

组织层面的学习,包括引入咨询公司和信息化系统,自己的案例复盘与无数的批评与自我批评大会;还有个人层面的学习与创新,然后复制推广,在真正的学习型组织中,持续学习与反省是组织进化的最大动力;这样的组织中,员工将得到更多的学习机会与学习资源,我们说,学习型组织是人才管理的基础。

总结一下,你是员工还是人才,跟你的能力水平有关,跟你所在的企业有更大的关系,在创业团队、人才驱动型组织以及学习型组织中,员工都变成了人才。反之,如果所在的企业是资源驱动型组织,人才管理只能局限在某些特定的领域,比如干部队伍、销售队伍、专业技术队伍等。

最后,员工到人才,需要持续的学习资源供给、良性的竞争发展平台,按照霍斯坦教授的观点,所有的树苗理论上都可以长成参天大树,但街边的树往往长得七扭八歪,森林里更容易成材,那是因为森林中的土壤更加肥沃,树木互相竞争有限的太阳光,会长的更加笔直。

祝愿所有的小伙伴在职场发展中成才,成材。

如果你正在犹豫是否要创业,建议你联系伯特咨询,我们先帮你做个能力测评,告诉你是否适合创业,或者你需要找什么样的合作伙伴才能开工,测评结果很准的哦。

(完)

本文作者:伯特咨询创始人

更多精彩文章、精品书籍推荐请搜索并关注“伯特咨询”微信公众号或知乎号

愿景、目标与任务管理 | 伯特咨询

2024-05-24

愿景、目标与任务管理 | 伯特咨询

2024-05-24

愿景、目标与任务管理这三个功能是环环相扣的,任务的澄清即“任务分解”是管理的第一步,也是最具挑战的一步,软件工具在推行的过程中,很多真实的场景触发了一些反思。

点击查看详细>> 持续的流程制度优化需要满足四个目标 | 伯特咨询

2023-10-27

持续的流程制度优化需要满足四个目标 | 伯特咨询

2023-10-27

坚持面向未来的流程制度优化,尤其针对To B业务类型的企业是至关重要的发展大动脉。

点击查看详细>> “求加薪”和“被加薪” | 伯特咨询

2023-10-20

“求加薪”和“被加薪” | 伯特咨询

2023-10-20

了解企业在加薪这件事儿上的决策逻辑,节约薪资沟通的成本。

点击查看详细>> 管理系统的建设心得 | 伯特咨询

2023-10-11

管理系统的建设心得 | 伯特咨询

2023-10-11

不同类别的管理信息化项目出发点和应对策略完全不同,对乙方的能力要求也不同,需要先把客户需求对号入座,才能给出适宜的解决方案建议。

点击查看详细>> “人盯人”的管理时代该落幕了 | 伯特咨询

2023-10-11

“人盯人”的管理时代该落幕了 | 伯特咨询

2023-10-11

“人盯人”的管理模式基于金字塔式的组织架构已经深入人心,但时代改变,技术交叠进阶,越来越多的管理方法正在取代这种成本最高的习惯逻辑。

点击查看详细>> 反思一个有关绩效评估的真实案例 | 伯特咨询

2023-08-29

反思一个有关绩效评估的真实案例 | 伯特咨询

2023-08-29

企业的管理体系建设要时刻“不忘初心”,要坚持用目标结果的有效性作为流程优化的首要目标。

点击查看详细>>